История пенсионного

обеспечения

в России

Нечто похожее на пенсионное обеспечение, существовало еще в Древней Руси. Правда, тогда это касалось в основном воинов, которые не могли уже служить

В XVII веке царь Алексей Михайлович Романов, человек просвещённый и милосердный, впервые ввёл денежные выплаты для отставных воинов — так называемые «лечебные», причем сумма выплат зависела

от тяжести полученного в бою увечья. Впрочем, чаще уходящим на покой воинам предоставлялась во владение земля — с неё и следовало кормиться.

Царь Алексей Михайлович

Царь Алексей Михайлович

Но основы пенсионного законодательства на территории нашей страны были заложены только при знаменитом младшем сыне Алексея Михайловича — Петре Первом. В 1720 году он подписал «Устав Морского Русского Военного Флота»,

где помимо прочего говорилось и о том, как следует поступать с моряками, ставшими негодными к службе по инвалидности или старости. Им полагалось списание с корабля, устройство в наземную,

более спокойную, службу с повышением в чине. Если же человек оказывался негоден уже ни к какой службе, ему полагалось до конца жизни бесплатно жить и питаться в гошпитале, а не захочет —

получить годовое жалование и самому устраивать свою судьбу. Вдовам и сиротам погибших моряков тоже выплачивалась пенсия — как сказали бы сейчас, «по потере кормильца».

Устав Морского Военного Флота 1720

Устав Морского Военного Флота 1720

Петр I

Петр I

При Екатерине II появилось понятие, до сих пор используемое в трудовом и пенсионном законодательстве — выслуга лет (трудовой стаж). Теперь для получения пенсии требовалось отслужить не менее 20 лет.

Екатерина II

Екатерина II

Сын Екатерины, Павел I, добавил новые правила: пенсия назначалась только за «беспорочную» службу (то есть, без взысканий), а военным пенсионерам при поступлении на гражданскую службу полагались государственные надбавки,

чтобы содержание было не меньше пенсии.

Павел I

Павел I

Все это время пенсия оставалась особой милостью власти. Лишь в

В 1827 году был принят первый российский Пенсионный устав. Тогда же в стране был основан единственный Пенсионный фонд — часть пенсий покрывалась отчислениями от жалования, хотя большую часть

расходов на пенсии

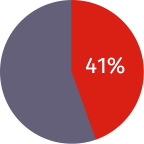

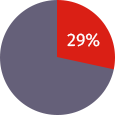

Размер пенсии в дореволюционной России

| 1828 | 1867 | |

| Количество служащих на 1 пенсионера |

|

|

| Доля пенсии от жалованья служащего |

|

|

В дореволюционной России с первой трети XIX века все гражданские и военные служащие разделялись на 9 разрядов — это была четкая иерархическая лестница, подняться по которой хотя бы на несколько ступенек удавалось не каждому.

От принадлежности к определенному разряду зависел размер жалованья. И за каждым разрядом закреплялась определенная пенсия. Система была построена таким образом, что чиновникам низших разрядов, и без того получавшим очень скромную зарплату, пенсия назначалась совсем уж мизерная.

Часто выход на пенсию главы семьи означал полный финансовый крах для всего семейства. Зато пенсия представителям двух высших классов — крупным госслужащим — назначалась специальным решением императора.

Число пенсионеров, получающих государственную пенсию, стало расти, росли расходы казны. Но размер пенсий не менялся, и на фоне растущих цен пенсии постепенно обесценивались. Нужны были средства на пенсионное обеспечение, нужна

была новая идеология: к тому времени пенсия воспринималась обществом не как особая милость, и не как награда для лучших, а как неотъемлемое право человека, отдавшего большую часть своей жизни служению

обществу. Исходя из этого, в 1853 году

в Российской Империи был принят новый Пенсионный Устав.

К  К началу 1870-х годов экономика России находилась на 15-м месте в мире. На пенсии страна расходовала меньше 4% своего бюджета (у передовых держав эта цифра доходила до 6%). Таким образом, сумма, которую страна тратила на выплату пенсий, оставалась недостаточной.

К началу 1870-х годов экономика России находилась на 15-м месте в мире. На пенсии страна расходовала меньше 4% своего бюджета (у передовых держав эта цифра доходила до 6%). Таким образом, сумма, которую страна тратила на выплату пенсий, оставалась недостаточной.

Но и к концу XIX века пенсионное обеспечение в России оставалось избирательным, пенсию получали менее 1/3 населения, достигшего пенсионного возраста, нуждающегося в пенсии по инвалидности

или потере кормильца. Пенсия за выслугу лет полагалась некоторым офицерам, ученым, учителям и преподавателям, рабочим казенных заводов, врачам и фельдшерам казенных предприятий.

В конце XIX века в стране активно развивались негосударственные пенсии: открывались горнозаводские и страховые товарищества, пенсионные кассы, сберегательно-вспомогательные кассы. Даже крестьяне, работая на производстве, могли

заработать себе пенсию. Работодатель делал вычеты из их заработка в сберегательно- вспомогательную кассу, закрепляя средства на лицевых счетах работников. Создание цельной и стройной системы пенсионного

страхования не было завершено — Первая Мировая война и Октябрьская революция полностью изменили ситуацию в стране.

Во второй половине XIX века пролетариата — то есть, рабочих, занятых только в промышленности — в России практически не существовало. На предприятиях работали крестьяне. Обычно в осень они уходили на заработки в город, устраиваясь на заводы и фабрики, а весной, когда приходило время сева, вновь возвращались в деревню, чтобы отработать весь сельскохозяйственный сезон на своем наделе.

Во второй половине XIX века пролетариата — то есть, рабочих, занятых только в промышленности — в России практически не существовало. На предприятиях работали крестьяне. Обычно в осень они уходили на заработки в город, устраиваясь на заводы и фабрики, а весной, когда приходило время сева, вновь возвращались в деревню, чтобы отработать весь сельскохозяйственный сезон на своем наделе.

После 1917 года с установлением советской власти был взят курс на то, чтобы сделать пенсии массовыми, обязательными для всех. Получилось это не сразу, хотя с первых лет после революции начали выплачиваться

пенсии по инвалидности и потере кормильца. В 1917 году вышло постановление «О выдаче процентных надбавок к пенсиям

В годы НЭПа снова стало возрождаться пенсионное обеспечение по принципу страхования. В

В 1930 году в СССР было принято Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию, которое заменяло систему государственного пенсионного обеспечения системой социального страхования.

Социальное страхование в СССР

Схема движения денежных средств Заводы, колхозы,

Заводы, колхозы, фабрики

Страховые

Страховые взносы

Государственный

Государственный бюджет

Пособия

Пособия и выплаты

Школы, больницы, заводы,

Школы, больницы, заводы, дороги, дома и пенсии

В 1932 году был установлен возраст выхода на пенсию по старости: женщинам — с 55 лет, мужчинам — с 60 лет. С тех пор пенсионный возраст в нашей стране был и остается одним из самых низких в мире.

Важным моментом в развитии пенсионного обеспечения в Советском Союзе стал 1956 год, когда был принят закон «О государственных пенсиях». Закон гарантировал предоставление пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца, единый возраст и требования к трудовому стажу, единый порядок исчисления пенсий для всех граждан. На размер пенсии и время выхода на пенсию влияли также вредные условия труда на производстве, работа в сложных климатических условиях, социально значимая работа, например, у врачей и учителей.

Возраст выхода на пенсию остался прежним, минимальный трудовой стаж для получения пенсии составил 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Размер пенсии зависел не от заработка за все годы

работы, а от средней зарплаты за последний год или 10 лет. Эти нормы просуществовали практически до распада СССР.

С ростом уровня жизни, увеличилась средняя продолжительность жизни и, соответственно, количество пенсионеров. Кроме того, размер пенсий неоднократно повышался. Денег на выплату пенсий требовалось все больше,

а экономика страны не развивалась. И к началу

В 1980-е годы минимальная пенсия составляла 70 рублей, максимальная — 252 рубля. Средняя заработная плата в стране составляла около 200 рублей.

В 1980-е годы минимальная пенсия составляла 70 рублей, максимальная — 252 рубля. Средняя заработная плата в стране составляла около 200 рублей.

Так, в 1997 году была создана система персонифицированного учета пенсионных прав граждан. Появились лицевые счета, на которых в электронном виде фиксировалась вся информация о трудовой деятельности человека. Именно эта система, пройдя усовершенствование и модернизацию, стала основой современной пенсионной системы России.

Современная пенсионная система России

Виды пенсионных обеспечений Страховое пенсионное

Страховое пенсионное обеспечениеБудущая пенсия формируется за счет страховых взносов, перечисляемых работодателями за своих работников

в течение их трудовой жизни.

Государственное пенсионное

Государственное пенсионное обеспечение Пенсия выплачивается государством тем,

кто в силу объективных причин не может самостоятельно заработать пенсию.

Негосударственное пенсионное

Негосударственное пенсионное обеспечение Дополнительное добровольное пенсионное страхование через систему негосударственных пенсионных фондов.

В 2012 году был принят крайне важный для дальнейшего развития пенсионного обеспечения в России документ «Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы». Основными новшествами, введенными этой стратегией, стали усиление роли трудового стажа в формировании пенсии (через систему пенсионных коэффициентов) и возможность существенно увеличить свою пенсию за счет более позднего выхода на неё.

В ходе целого комплекса радикальных реформ пенсионного и социального обеспечения, осуществленных в России за последние 30 лет, функции Пенсионного фонда значительно расширились. Помимо выплаты трудовых и социальных пенсий, Пенсионный фонд России осуществляет выплату многих видов пособий льготным и малоимущим категориям граждан, выдачу государственных сертификатов на семейный (материнский) капитал, реализует программу государственного софинансирования пенсий, формирует, инвестирует и выплачивает средства накопительной части пенсии и многое другое.

К своему 30-летию Пенсионный фонд России - один из трех государственных внебюджетных фондов, на которые возложены функции по обязательному социальному страхованию в Российской Федерации.